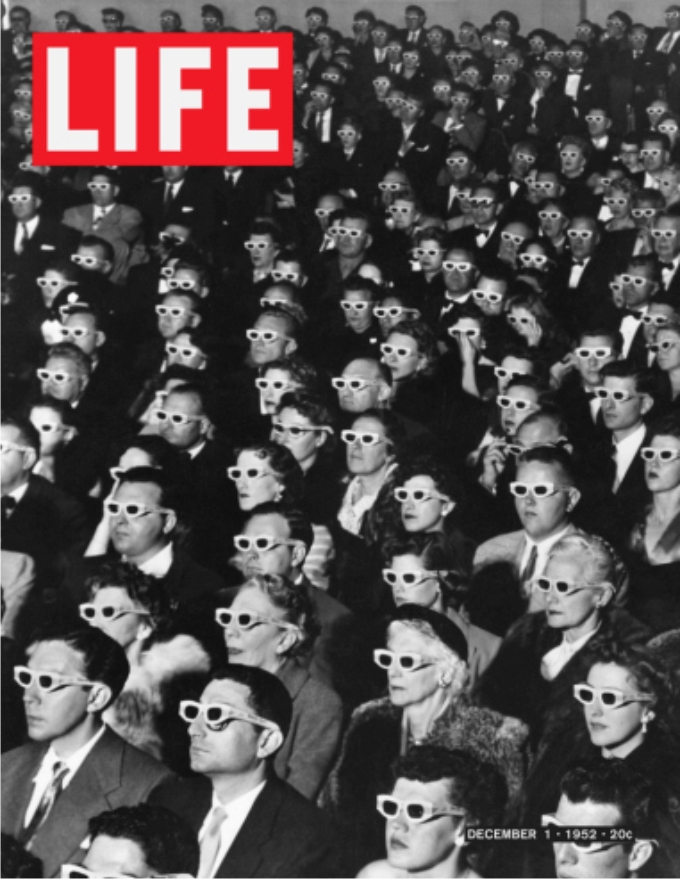

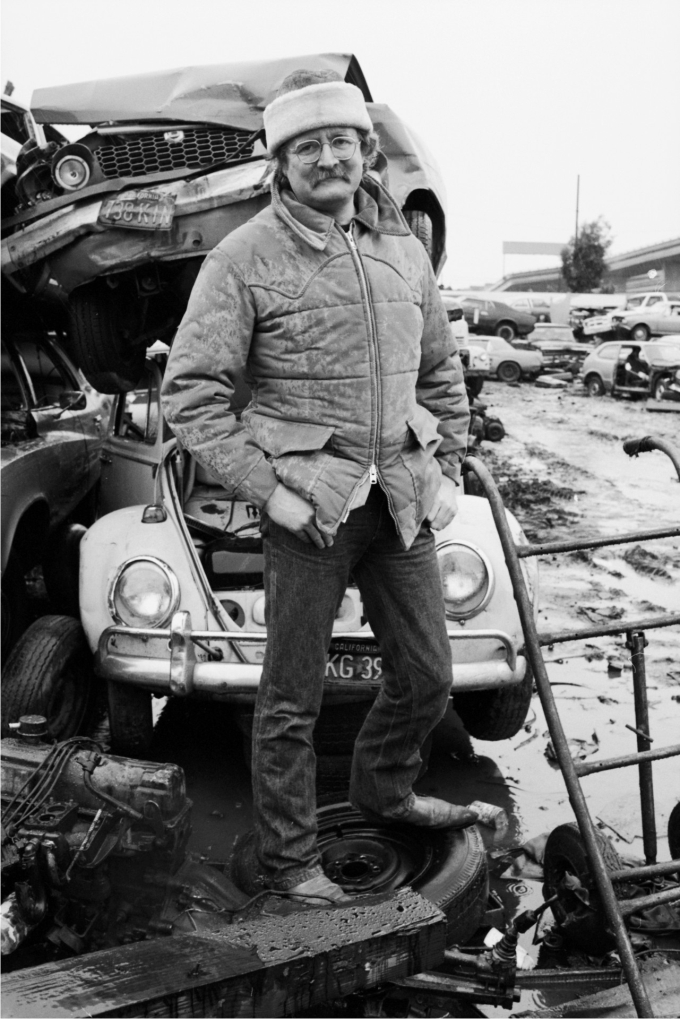

Fotografía: Begoña Rivas

![]()

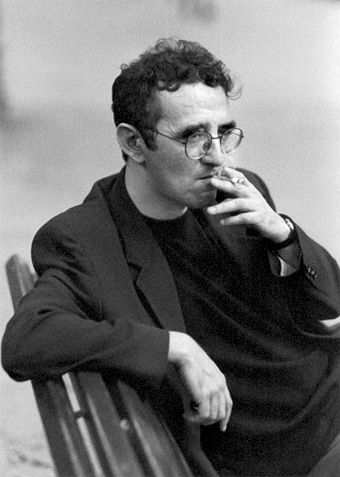

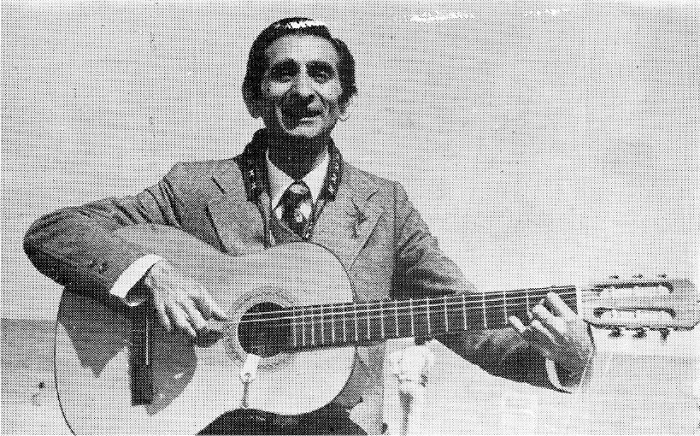

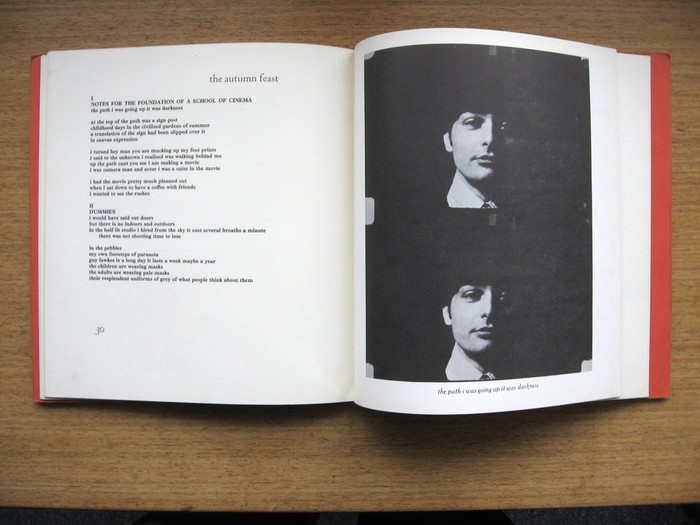

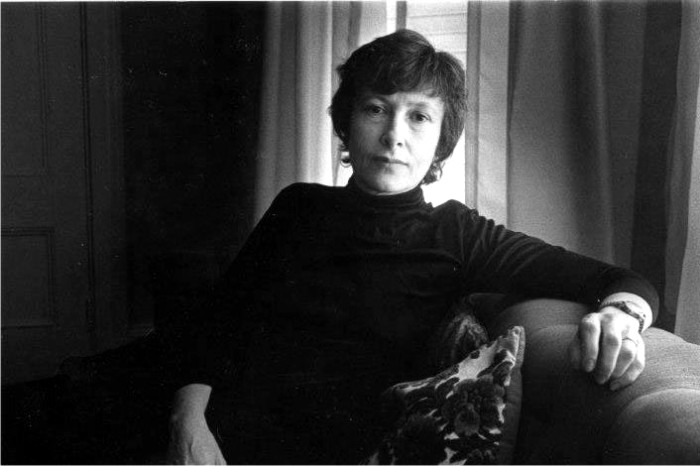

Poeta por encima de todas las cosas y erudito a su pesar, Juan Manuel Bonet (París, 1953) es uno de los críticos de arte contemporáneo más reputados de este país, así como uno de los grandes estudiosos de nuestras vanguardias. Suyo es el imprescindible Diccionario de las vanguardias españolas (1907-1936).

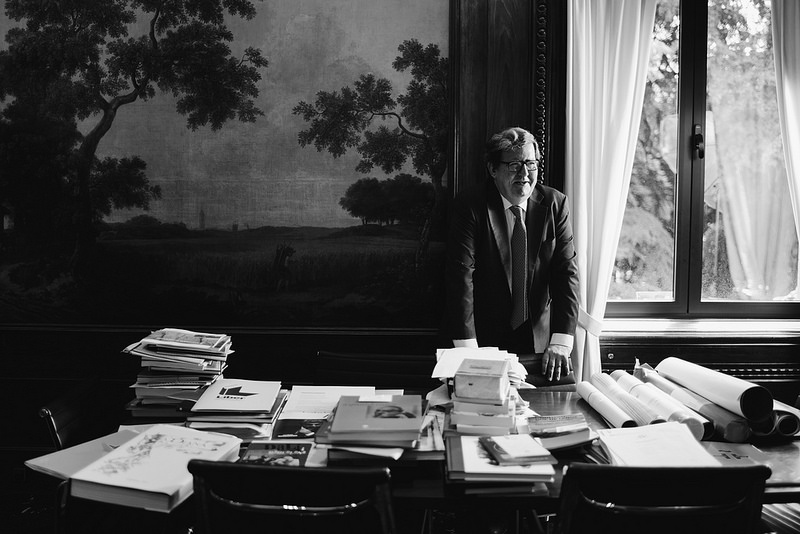

Tras dirigir con éxito el Instituto Valenciano de Arte Moderno y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, acaba de ser nombrado director del Instituto Cervantes, institución a través de la cual pretende demostrar que la tradición clásica española no solo se encuentra presente en la lengua y la literatura.

Junto a Quico Rivas formó durante muchos años una de las parejas de hecho más célebres e intelectualmente estimulantes del Madrid de los setenta, donde fue testigo y actor privilegiado del nacimiento de toda una generación de artistas y galeristas que revolucionaron el panorama de la contemporaneidad en España, siendo esta para muchos la auténtica simiente de la hoy controvertida movida madrileña.

Repasamos con Bonet toda una vida excitante dedicada al arte y a la literatura, a la creación y al estudio, descubriendo por el camino a un apasionado de la cultura de su país, por la que tanto ha hecho, a la que tanto ha reivindicado.

Desde fuera da la sensación de que has entrado en el Instituto Cervantes como un elefante en una cacharrería.

¿Sí? ¿Por qué?

Salvo que esté sacado de contexto, un titular como «El Instituto Cervantes no es una escuela de idiomas» suena bastante beligerante.

No está sacado de contexto, porque el Instituto Cervantes es una escuela de idiomas, y muy buena además. Pero no es solo eso. A ese titular le falta entonces un «solo». Creo que este es un hecho que hay que recordar de vez en cuando, porque mucha gente, sobre todo en tiempos de crisis, piensa que la cultura es algo superfluo, lo que puede llevar a focalizar todos los esfuerzos en lo meramente productivo y rentable. Me interesa por tanto recordar que el Instituto Cervantes es una institución adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores pero en cuyo consejo de administración también está presente el de Educación, Cultura y Deportes. Tenemos la misión de difundir el español, de enseñarlo y de enseñar a enseñarlo, así como de estar presentes en los sistemas reglados de todos los países. Esa faceta es fundamental, y encima es una fuente muy importante de ingresos. El Instituto Cervantes está autofinanciado en casi un cincuenta por ciento. Pero luego no podemos prescindir del hecho de que somos también una embajada cultural, una red para que España enseñe, en esos escaparates que son los centros, lo mejor de su cultura y de su historia.

No obstante, por más que el Instituto Cervantes sea un organismo dependiente del Estado español, su campo de actuación es mucho más amplio que la propia España.

Alemania tenía su Goethe-Institut, Reino Unido su British Council, Francia su Alliance Française y su Institut Français… así que el Gobierno de España creó el Instituto Cervantes en 1991 para homologarnos con nuestros vecinos. Pero, como bien dices, el idioma hace que efectivamente la institución trascienda la cuestión española, porque de los quinientos cincuenta millones de hispanohablantes que hay ahora mismo, solo la décima parte reside en España. El propio logo del Cervantes, diseñado por el catalán Enric Satué, simboliza la unión de los dos continentes a través de la tilde de la letra eñe, que es nuestra letra diferencial.

Nuestra programación refleja de forma muy patente esta realidad transcontinental. En primer lugar, tenemos bastantes profesores colaboradores de origen iberoamericano. Asimismo, se están llevando a cabo numerosas iniciativas conjuntas con la Real Academia Española. Los Congresos Internacionales de la Lengua Española, por ejemplo, salvo uno, se han celebrado todos en el continente iberoamericano. El próximo congreso será en Córdoba, Argentina, y tenemos previsto evocar allí la figura de Juan Larrea, el poeta vasco que pasó allí el final de su vida, y de Manuel de Falla, que aunque está enterrado en Cádiz murió en Altagracia, a unos cuarenta kilómetros de la ciudad de Córdoba.

También destacaría iniciativas conjuntas como la creación de los diplomas de español SIELE, pensados para la era digital, puestos en marcha por el Instituto Cervantes, la Universidad de Salamanca, la UNAM de México y la Universidad de Buenos Aires, y a la que se han terminado asociando casi ochenta instituciones.

Una de tus grandes líneas renovadoras aboga por introducir el arte, en el sentido más amplio, dentro del marco de actuación del Instituto Cervantes. ¿Los literatos se habían apropiado de la institución?

No. Lo que ocurre es que en los últimos años, y sobre todo por razones presupuestarias, la actividad del Instituto Cervantes se había centrado más en las clases de español y en la realización de eventos culturales menos costosos. Un escritor o una película son más fáciles de mover que una exposición, que suele llevar muchos gastos asociados, como seguros y transporte. En este sentido, es posible que el mundo del arte haya podido tener la sensación de que el Instituto Cervantes estaba un poco retraído o ausente en su misión de proyectar su labor fuera de nuestras fronteras.

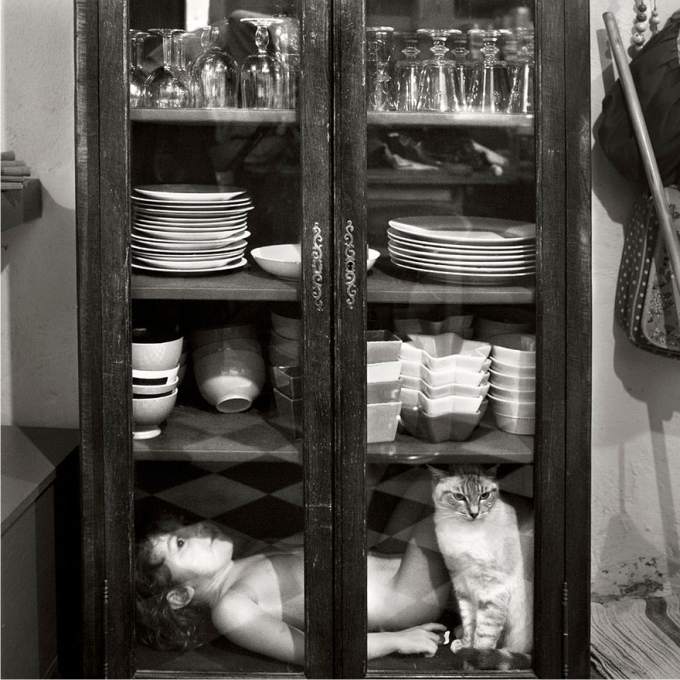

Por este motivo, quiero meter más arte en la programación, sobre todo fotografía, que es un campo que se interrelaciona muy bien con la literatura. Pienso en el legado fotográfico de Mario Muchnik, que muy generosamente nos ha donado y que ya había sido expuesto en otros centros del Cervantes pero no en el de París, donde vivió muchos años y donde hizo muchas de las fotografías que queremos exponer allí. Estamos trabajando también en una exposición sobre Jesse Fernández, fotógrafo y escritor cubano que cuenta con retratos de Cortázar, Lezama Lima, Miró, Tàpies, Guerrero, Vargas Llosa… Tiene fotos extraordinarias por el lado del retrato, pero también por el lado urbano. Esta exposición la va a comisariar el escritor Fernando Castillo. También estamos trabajando con la Xunta de Galicia en una exposición sobre el fotógrafo Baldomero Pestana, poco conocido pero elogiado por gente como Vargas Llosa, que será comisariada por otro escritor: Juan Bonilla.

Luego tenemos un gran proyecto, muy ambicioso, sobre literatura y realidad hispánica vista a través de la fotógrafa germano-francesa Gisèle Freund, judía exiliada, que hizo aquellos retratos maravillosos a color a Virginia Woolf, Victoria Ocampo, Norah y Jorge Luis Borges, Torres-García, Vicente Huidobro, Pablo Neruda, Eva Perón, Frida Kahlo… Viajó muchísimo, conoció a todos los grandes nombres del Buenos Aires de la época, estuvo en Uruguay y Chile, volvió luego a París… Su vida y obra son fascinantes. Hemos contactado con una editorial importante para publicar un libro sobre ella y la exposición, a ser posible en varios idiomas. Ojalá salga.

Mi idea, en cualquier caso, es que haya proyectos sobre música, danza, historia… pero para ello necesitamos algo más de presupuesto, así como apoyo por parte de otras estructuras estatales.

![]()

¿No hay riesgo de que acusen al Instituto Cervantes de intrusismo? De algún modo, ya existen otras instituciones públicas volcadas en la proyección internacional del arte español.

No, porque el Instituto Cervantes no puede competir con los grandes museos. El Cervantes no podría organizar nunca una gran exposición de Tàpies, si acaso una sobre sus grabados o sobre piezas muy seleccionadas. Somos más que conscientes de nuestras limitaciones, por lo que no podrá haber jamás intrusismo en este sentido. Por otro lado, somos también muy conscientes de que nuestros centros deben ofrecer una programación cultural variada, donde la literatura, la música y las artes plásticas, entre otras manifestaciones culturales, tengan cabida por igual, de ahí que no podamos renunciar a ninguna de ellas.

Tenemos a su vez que pensar en la calidad de lo que ofrecemos. En muchos Cervantes la programación se basa en la oferta de los artistas locales. Eso a veces es bueno, porque da visibilidad, pero otras puede resultar menos lucido de lo que se espera. Nuestra intención es poder tener un parque de exposiciones a disposición de los distintos centros. En la mayoría de los casos serán exposiciones poco costosas, que permitan su movilidad. He hablado, por ejemplo, con la Fundación March para hacer una exposición sobre grabado abstracto español, que es algo que liga con mis orígenes cuando trabajé a las órdenes de Fernando Zóbel en el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca. Aquellos grabados de Mompó, Millares, Torner, Saura o Tàpies fueron coleccionados y en algún caso editados por el propio Zóbel, y se pasearon por toda España durante la década de 1980 al más puro estilo de las Misiones Pedagógicas. Nos movemos entonces en esa longitud de onda. No estamos proponiendo mover a Picasso al mismo nivel que lo haría un gran museo.

Tampoco las clases de español, o de lenguas cooficiales, que oferta el Instituto Cervantes compiten con las facultades de Filología. El español o el catalán que enseñamos nosotros es uno de comunicación, pensado para gente que quiera viajar a España o trabajar aquí, pero no pretende formar a filólogos. Para eso está la Universidad.

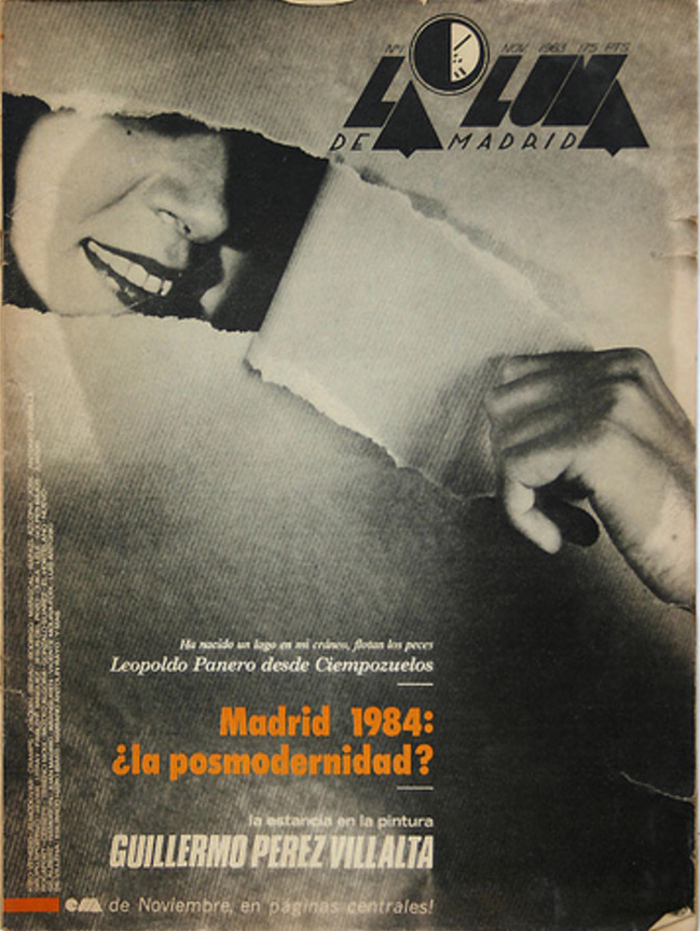

¿Cómo le explicamos a un profano que Cervantes y el castellano están presentes en una obra, por ejemplo, de Luis Gordillo?

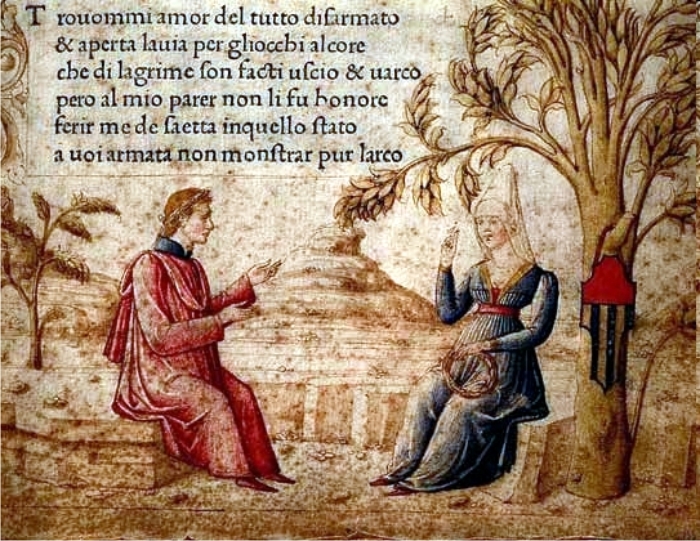

Establecer este tipo de relaciones es siempre complicado y más con la obra de Luis Gordillo, que es un artista muy pop, aunque su humor sea sin duda muy español. Pero en la generación inmediatamente siguiente a la de Gordillo tenemos, por ejemplo, a Guillermo Pérez Villalta, que cuenta con una serie de acuarelas y dibujos inspirados en Andalucía, donde se ven retratados de forma maravillosa algunos de los monumentos más famosos de esa comunidad autónoma. En este sentido, la obra de Pérez Villalta está inscrita en la tradición clásica española, del mismo modo que lo está la generación de Lorca, que estuvo constantemente refiriéndose en sus escritos a Lope de Vega y a Calderón de la Barca. La Barraca llevó toda esta tradición a los pueblos. Del mismo modo, a través de las Misiones Pedagógicas, Ramón Gaya, Eduardo Vicente y Juan Bonafé copiaron las obras maestras de Velázquez, Goya y El Greco para que se vieran en la España profunda.

Luego, un ensayista como José Bergamín nos ha enseñado a leer a los clásicos. Ortega y Gasset, cuya primera obra se llama Meditaciones del Quijote, tiene a su vez un libro extraordinario sobre Velázquez. La visión de España de Azorín está totalmente determinada por los clásicos. Unamuno, Ganivet, Maeztu, Azaña… Tenemos la suerte de que nuestro siglo XX ha bebido mucho de nuestra tradición, y en el mundo hispánico hay una gran conciencia de este hecho: Octavio Paz escribió un gran libro sobre Sor Juana Inés de la Cruz y Alfonso Reyes, que era un sabio, escribió sobre Góngora.

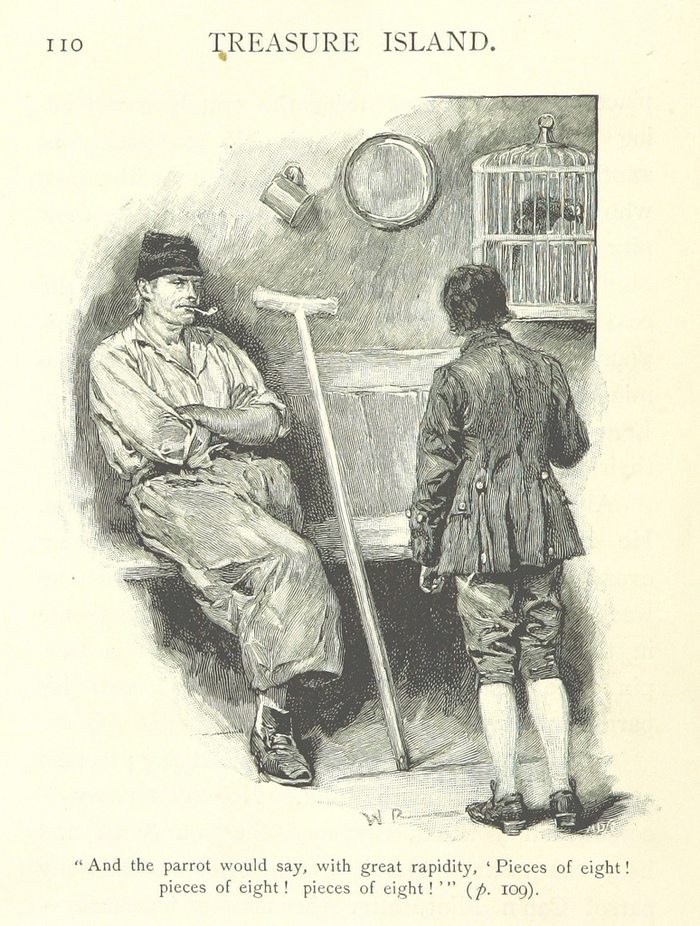

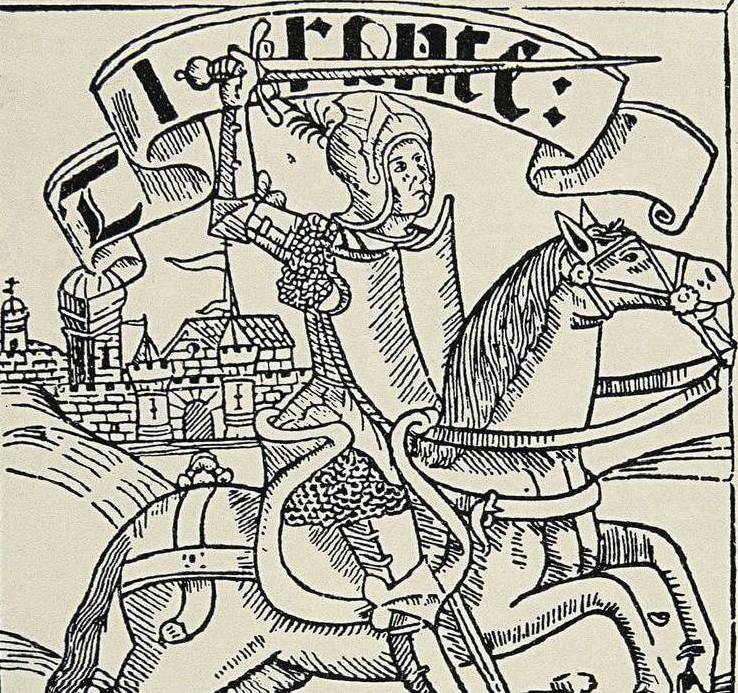

En el marco de los sucesivos centenarios cervantinos que hemos celebrado estos últimos años, tenía pleno sentido proyectar El Quijote de Kozintsev, que es una película muy de la época del deshielo. Sus escenarios fueron asesorados por el gran escultor toledano Alberto, que estaba entonces exiliado en Rusia y que recreó los pueblos de La Mancha en la estepa rusa, metiendo ruedas de carros, campanarios y mucha cal. Es una Mancha más Mancha que la de verdad. Las siluetas de Don Quijote y Sancho se ruedan pensando en el famoso grabado de Daumier, y en sus pinturas de inspiración similar.

No hay muchos países como España en los que los creadores se hayan mirado tanto en el espejo de sus clásicos, y esto es algo que ha continuado hasta nuestros días. Seguimos teniendo escritores y pintores que siguen apostando por esa inscripción en la tradición española. Esto es algo que me interesa mucho y creo que el Instituto Cervantes es un lugar maravilloso para estudiarlo.

No muchos saben que fuiste cocinero antes que fraile. ¿Cómo surgió aquel Equipo Múltiple que formaste junto a Quico Rivas a finales de los sesenta?

Quico Rivas y yo nos conocimos en Sevilla, fuimos compañeros de instituto y empezamos a hacer muchas cosas juntos. Empezamos no solo a pintar a la vez sino también a escribir sobre arte, los dos en El Correo de Andalucía y los dos con seudónimo [risas]. Quico firmaba como Francisco Jordán, nombre tomado de un antepasado suyo, el teórico de la estética José Jordán de Urríes, y yo como Juan de Hix, que es el nombre de una localidad del Pirineo, de la zona de la Cerdaña, de donde viene la familia de mi madre, que es francesa. Éramos muy jóvenes, hablo de cuando teníamos entre quince y dieciocho años. Entramos ahí a través de mi padre, Antonio Bonet Correa, que dirigía aquellas páginas sobre arte en las que también escribió mucha gente de renombre, como José Ramón Sierra o Víctor Pérez Escolano. Hicimos muchas entrevistas, escribimos artículos dedicados al arte povera, al cómic, publicamos un fragmento del ensayo de Trotski sobre el futurismo. Aquello fue una novedad. El director, el padre José María Javierre, nos daba muchísima libertad. Fue una suerte tenerlo a él como primer director. Me consta que la Diputación de Sevilla se ha planteado alguna vez hacer una edición facsímil de aquellas páginas, lo cual estaría muy bien.

Empezamos además a escribir sobre arte en un momento en el que Sevilla estaba en ebullición, gracias sobre todo a La Pasarela, la galería que exponía a Carmen Laffón y a todos los artistas de Juana Mordó, y más tarde a la de Juana de Aizpuru. Luego estaba, por supuesto, la figura de Fernando Zóbel, tras mi padre mi segundo maestro, que tanta influencia tuvo en los pintores de la ciudad, desde Pepe Soto a Gerardo Delgado. Precisamente fue en el estudio de Gerardo Delgado donde empezamos Quico y yo a pintar. Le dejábamos aquello perdido [risas]. Hacíamos sobre todo collages, pero eran muy modestos. Luego hicimos algunos montajes con pirámides de plástico, pero, sinceramente, no le doy yo mucha importancia a aquello del Equipo Múltiple. Es más, desde entonces, no he vuelto a pintar. Para mí son prehistorias.

Pero llegasteis a exponer en la galería de Juana Mordó.

Sí, expusimos en sitios muy buenos porque nos llevaba Juana de Aizpuru. En la Juana Mordó expusimos en la colectiva llamada «Nueve pintores de Sevilla», que luego se pudo ver también en Barcelona, en la sala Adrià. Allí nos hizo una foto muy buena Toni Catany, en la que salimos Quico y yo con nuestras pirámides.

![]()

¿Queda obra viva del Equipo Múltiple?

Mis padres tienen alguna cosa, pero se lo quedó prácticamente todo Quico Rivas. Pablo Sycet creo que también tiene algo, pero porque lo ha ido comprando. Juana de Aizpuru también ha donado algunas obras nuestras al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, para alguna retrospectiva que se ha hecho allí sobre los años sesenta y setenta. Quico luego organizó una exposición en un colegio mayor de Valencia, y sacó un texto muy bonito. Él quiso hacer más exposiciones, pero yo no estaba muy por la labor.

En ese texto que citas, Quico Rivas menciona la biblioteca de tu padre como la culpable de vuestros desvelos intelectuales.

La biblioteca de mi padre era y es extraordinaria. Contaba con muchísimo arte y muchísima literatura. Mi padre era entonces catedrático de Historia del Arte Hispanoamericano. Se había recorrido todo el continente, y por eso en su biblioteca tenía tanta presencia lo iberoamericano. Todavía hoy acudo a ella, aunque ahora está repartida en varias casas.

¿Para valorar bien el arte es necesario haber sido artista?

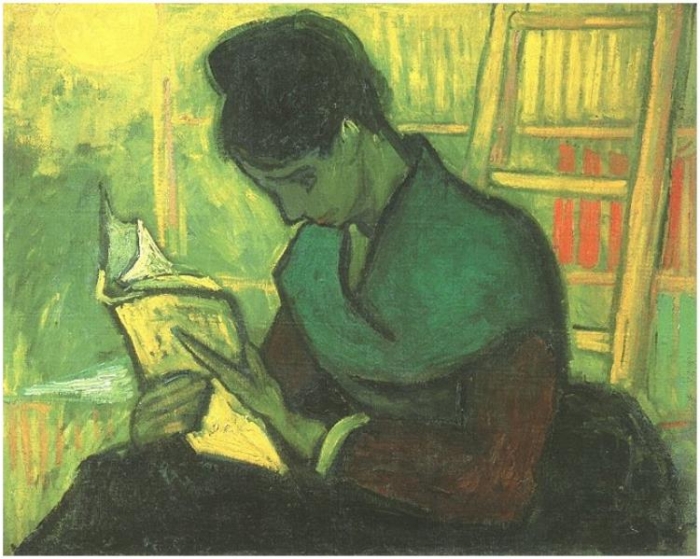

Se suele decir que el crítico de arte es un artista frustrado y en ese sentido yo podría encajar perfectamente en esa definición [risas]. Bromas aparte, yo creo que lo más importante no es haber sido artista sino ser escritor. Defiendo mucho la línea del poeta-crítico, surgida en Francia en el siglo XIX, con Baudelaire a la cabeza, que escribía textos prodigiosos sobre pintura. Su texto El pintor de la vida moderna, sobre Constantin Guys, que pintaba calesas y gente en la ópera, es clave para mí. También fueron poetas-críticos Apollinaire, acompañando al cubismo, y Breton y Éluard con el surrealismo.

Luego, en España, esta misma tradición la encuentras en un poeta de la prosa como fue Gómez de la Serna o en un poeta-poeta como Cirlot. La manera que tiene Cirlot de traducir en palabras la pintura de Tàpies es prodigiosa, no hay otro. Octavio Paz fue otro gran escritor de arte. También Quico Rivas escribía poesía.

En los Estados Unidos tienes a Frank O’Hara, cuya manera de contar la pintura crea escuela, y a John Ashbery, todavía vivo. Uno de los críticos más interesantes hoy día en ese país es John Yau, poeta también.

Reivindico entonces esta tradición, que es en la que yo me encuadraría. Al fin y al cabo también soy poeta [risas].

Estando tus intereses como crítico tan enfocados hacia el arte contemporáneo, tu poesía sin embargo no es nada vanguardista.

Con independencia de que a veces haya hecho alguna broma creándome un alter ego checo llamado Pavel Hrádok, mi poesía, que por cierto ahora se reedita completa, no es para nada de vanguardia.

Yo empecé a escribir poesía en serio en Sevilla. Al final de mi infancia había ya escrito algo en francés, pero hoy está totalmente borrado. Luego, en español, escribí mucho inspirado en los Novísimos, y por suerte no lo publiqué nunca [risas]. Lo cierto es que yo tardé en publicar. Mi primer libro, La patria oscura, salió en 1983, y en él hay mucho de la generación del 98, mucha referencia a ciudades de provincias, ciertas alusiones al mundo de Cunqueiro y otros gallegos… Fueron años en los que comencé a leer a muchos poetas del modernismo, de la generación del 27, buscando de algún modo mi propio santoral. Aquel primer libro fue muy neonoventayochista.

Luego tengo muchos poemas polacos, dispersos en varias partes de mi obra, y que recogí en un libro titulado Polonia-Noche. No hablo polaco, tan solo lo chapurreo, pero mis dos hijos sí, mérito de su madre, como de la mía mi francés. Mi poesía suele ser urbana y, sin embargo, para mi sorpresa una gran parte de mi poesía polaca es rural, fruto de haber pasado muchos veranos en una casa a unos setenta kilómetros al sur de Varsovia, en un bosque de pinos y abedules, cerca de un río.

¿Qué te parece que Loquillo haya hecho una canción con un poema tuyo?

Me gusta. Me gusta mucho la canción. «Una provincia», se llama. Ese poema es sobre mi vida entre Sevilla y París, del tiempo en que había que coger un tren primero a Madrid, luego otro a Hendaya… Me sorprendió que Loquillo se fijara en ese texto porque no lo conozco personalmente.

¿En qué momento abandonas tu carrera artística?

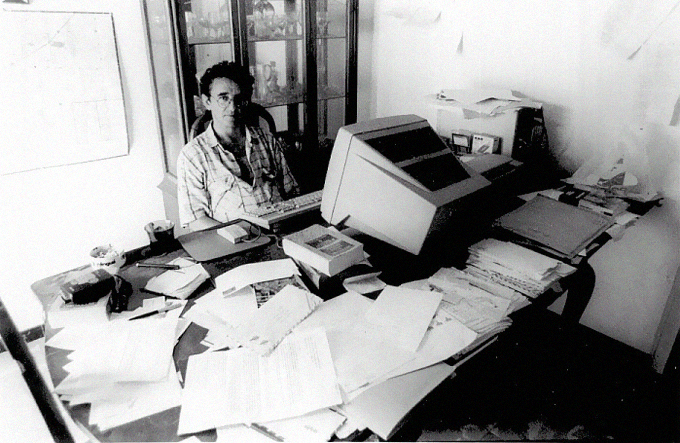

En 1972 me fui a vivir a Madrid porque a mi padre lo habían trasladado. Para entonces ya había dejado la pintura y me encontraba trabajando para Zóbel, en el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, en la confección del catálogo razonado de Manolo Millares, obra que no llegué a terminar pero que remató muchos años después Alfonso de la Torre. Un catálogo razonado es una cosa absolutamente desalentadora [risas]. Es un trabajo de hormiga, muy importante, pero que se vuelve uno loco haciéndolo. El caso es que en esa misma época me contactó Mercedes Buades, a quien había conocido a través de Rafael Pérez-Madero, secretario de Zóbel, y me ofreció dirigir la programación de su galería, que estaba a punto de abrir.

Lo que hice con la galería Buades fue meter la pintura de mis amigos en una estructura comercial, en este caso muy amateur, pero así me planteé la primera temporada, revindicando esa pintura narrativa que hacían Pérez Villalta, Rafael Pérez Mínguez, Carlos Franco, Manolo Quejido, Herminio Molero, Carlos Alcolea, Chema Cobo… También incluí a algunos conceptuales como Alberto Corazón y Nacho Criado. Dejé planteada la segunda temporada, una vez se incorporó Miquel Navarro y Juan Navarro Baldeweg, gran pintor y arquitecto. A Buades estuvo también muy vinculado Ángel González García. Paco Calvo también iba mucho por allí.

Recuerdo también que en Buades se proyectaron los primeros cortometrajes de Pedro Almodóvar, y se hicieron conferencias muy interesantes, una de ellas de Leopoldo María Panero. Más tarde aparecerían los del grupo Trama: Broto, Cardín, Jiménez Losantos… La mezcla de gentes que hubo allí fue tremenda [risas]. Esa galería ha hecho su historia. En el Patio Herreriano se le hizo una exposición hace años muy buena, muy bien hecha.

![]()

¿Qué fue la sala M-11?

El M-11 fue un centro de arte que fundamos Quico y yo en Sevilla, a la altura de 1974, y en el que ocurrieron también cosas muy interesantes. Aunque yo ya no vivía en Sevilla, iba bastante a menudo por allí. La sala estuvo en la casa natal de Velázquez, donde ahora está la sede de Victorio & Lucchino. Entonces era propiedad de la familia Guardiola. El director del centro fue durante un tiempo José Francisco de la Peña, un historiador sevillano que falleció muy joven. Fue colaborador de John Elliott en Princeton, y con él estuvo estudiando en profundidad la figura del Conde Duque de Olivares. Por allí estaba también Manuel Salinas, un pintor al que aprecio mucho, también surgido de la generación de Gerardo Delgado y compañía. Quico era quien llevaba el día a día del centro, que fue un tanto multifacético. Allí hicimos exposiciones de Saura, Gordillo, Quejido…

Se asocia mucho la efervescencia artística que se vivió en las galerías de Madrid, tipo Buades o Amadís, con el inicio de la movida.

Sí, pero es una conexión que no me interesa mucho. En el libro de entrevistas que hizo José Luis Gallero sobre la movida, Solo se vive una vez, que es un libro muy bueno, con la cubierta de Dis Berlin, me preguntan esto mismo y ahí puedes ver que mis respuestas son un tanto escépticas. Es cierto que en Buades expuso, por ejemplo, Ceesepe, pero desde luego no fue en mi época [risas]. Yo solo me hago responsable de las dos primeras temporadas, por más que luego colaborara mucho con ellos. Para mí la movida fue sobre todo musical, con algunos flecos literarios, plásticos y fotográficos, y el único pintor de verdad que hubo cercano al mundo de la música pop fue Pérez Villalta.

En cualquier caso, es innegable que hubo una efervescencia cultural general en Madrid durante los últimos años de la dictadura, una que además tuvo conexiones políticas evidentes. En esa época éramos todos muy de extrema izquierda. Recuerdo que en esa época le encargamos a Manolo Quejido un cartel contra la ley de peligrosidad social, y lo pegamos luego por las paredes del metro. Cuando la gente fue a trabajar al día siguiente a primera hora de la mañana se encontraron con aquella cara monstruosa… [risas].

Luego, con la movida tuve conexiones, claro. De hecho la cantante solista de Las Chinas, que luego siguió en solitario como Kikí d’Akí, fue mi novia. Yo iba siempre a sus conciertos. Me gustaban también mucho Ejecutivos Agresivos. Se parecían a Madness. En aquella época bailaba mucho el ska [risas]. En todo caso, fueron años en los que estaba todo muy entremezclado y que yo viví un poco en los márgenes.

Quico Rivas, en cambio, sí que los vivió en plenitud.

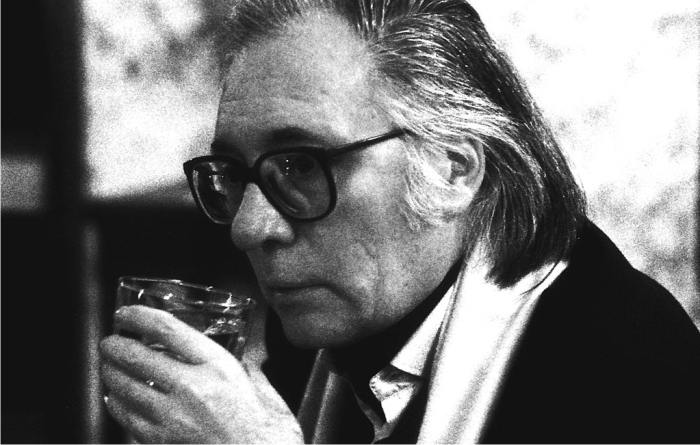

Quico vivió la movida, la pos-movida y todas las que llegaron [risas]. Él en el bar La Mala Fama nos daba ginebra de garrafa. Quico luego se distanció mucho de mí, hasta el punto de que en los últimos años de su vida apenas lo vi, pero conservo intacta toda la parte buena de los recuerdos que tengo con él. Fuimos una pareja de hecho: yo le metí en el mundo del arte y él me metió en la extrema izquierda [risas]. Vivimos en paralelo muchas cosas.

Háblame de ArteFacto, la revista que montaste junto a Rivas y Trapiello.

El otro día me encontré con la persona que nos embarcó en aquella aventura, José María Ballester, que había sido crítico de arte del Diario Madrid. Le di las gracias por habernos dejado hacer aquellas páginas, sin ponernos ninguna pega, porque con lo locos que éramos, al día siguiente de publicarlas tenían siempre unas broncas tremendas en la redacción. Aquello no eran más que unas paginas rosas que venían dentro de la revista Arteguía y en las que publicábamos dibujos de Broto, Alcolea, Campano, Diego Lara, poemas de Gonzalo Armero, textos de Cardín… Hicimos un número especial sobre Sevilla, en el que mezclábamos un fragmento de Bataille sobre la ciudad con un dibujo de Carmen Laffón, o un poema de su tío Rafael Laffón. Recuperábamos ese y otros textos antiguos de la generación del 27, tradujimos una entrevista a Rothko… Era una revista de transición en la que había todavía mucho de la pintura de los años ochenta pero en la que en lo literario ya empezaban a dejarse ver nuestros intereses personales.

Éramos todos amigos que estábamos en un proceso de reencuentro con la tradición española. Quico y yo, por ejemplo, siempre habíamos tenido mucho interés por las viejas vanguardias, y empezamos a estudiarlas en profundidad. Yo tenía en la casa de campo de mi familia en Galicia una colección de Blanco y Negro de los años veinte y treinta, de la cual me dediqué a arrancar todas las páginas de arte, que eran buenísimas porque estaban escritas por Manuel Abril y venían con fotos de Maruja Mallo, Ponce de León, Alberto… Curiosamente, Quico tenía otra colección de Blanco y Negro en la casa de su familia en Grazalema, así que allí estuvimos también, estudiando aquel material para un trabajo que al final no se llegó a culminar. La raíz remota de mi Diccionario de las vanguardias en España surge de ahí.

Hablando de vanguardias españolas, ¿a qué se debe esa debilidad tuya por el ultraísmo?

Eso me viene de familia. Mi tío abuelo, Evaristo Correa Calderón, fue profesor de instituto y escribió un manual muy importante de la época. Pero antes de todo eso fue ultraísta. Fue contertulio de Ramón Gómez de la Serna en el café de Pombo, así que fue el primer exvanguardista que conocí. Participó en un poema colectivo que Borges y unos cuantos más mandaron a Tristan Tzara. En ese poema había unos versos en gallego que eran de él, otros eran de Eugenio Montes. Solana le hizo un retrato, pero mi tío se murió sin saber dónde estaba. Nunca lo pudo encontrar. En cualquier caso, no habría tenido dinero para comprarlo [risas]. Mi tío Evaristo tenía en su casa libros y revistas excepcionales, y de ahí me vino la fascinación por el ultraísmo. Con trece o catorce años empecé a frecuentar una casa que tenía mi familia en Lugo, en el campo, y allí mi padre me autoriza a llevarme el primer libro importante de mi vida: Fervor de Buenos Aires de Borges, en su primera edición de 1923, con cubierta de Norah Borges. Ese libro lo tenía mi padre por su tío. En aquella casa encontré también un número de la revista sevillana Grecia, que como sabes tuvo su sede al lado de El Jueves.

Llegué a hacer un documental sobre el ultraísmo, pero está en paradero desconocido, como el retrato de mi tío [risas]. Lo hice con Josefina Molina además, pero ella tampoco sabe lo que pasó con él. Lo llegamos incluso a montar. Recuerdo que con motivo del rodaje de ese documental conocí a Abelardo Linares en Sevilla. Entré en su tienda de la calle Mateos Gago y allí encontré dos libros de Lasso de la Vega, aquel ultraísta cuya vida fue tan borgiana, tan de novela. Cuando puse esos dos libros en el mostrador, Abelardo me dijo: «Se ha fijado usted que esos libros son caros, ¿no?» [risas]. Luego nos hicimos amigos. Por aquel entonces él vivía al lado de la Giralda y allí fue donde vi su ya impresionante biblioteca. «Yo quiero tener una biblioteca como esta», me dije. Te estoy hablando de 1978 o así. Yo compraba ya libro de viejo, pero fotocopié mentalmente el cuarto tapizado que tenía Abelardo, que era realmente de caerse de espaldas, para emularlo.

![]()

¿Sigues presidiendo la fundación de Rafael Cansinos Assens?

Sí, pero nos reunimos muy poco. Fue una pena que la fundación no arraigara en Sevilla. Fui una vez allí para interceder un poco pero finalmente no fue posible. La anterior concejala de Cultura había dado unas esperanzas muy grandes a la fundación, parecía que había un consenso para que pudiera tener su sede allí, pero, finalmente, con la entrada de la nueva concejala, se anuló el convenio y ahora mismo la fundación vuelve a estar en Madrid. El archivo que tienen es extraordinario, tienen toda la correspondencia de Cansinos. Tendría que meterse allí una persona especializada en el mundo judío, porque hay una correspondencia con el doctor Pulido, que fue el primero que hizo en España una campaña sionista, a favor de los judíos españoles, y con muchísimas personalidades de muchos países. Luego está la parte del ultraísmo. Hay muchas cartas de mi querido Lasso de la Vega, de César González Ruano, de Huidobro, de Larrea… Sería una gran tarea publicar ese epistolario, sería un trabajo importante, pero yo ahora mismo tengo muy poco tiempo. Es una pena que la fundación no tenga más apoyos.

Para ser España un país democrática y socialmente atrasado, la presencia del arte contemporáneo a lo largo del siglo XX ha sido brutal. ¿A qué crees que se debe esto?

Se dice, a modo de tópico, eso de «España, país de pintores», pero es que es verdad [risas]. En el siglo XX hemos tenido grandísimos momentos artísticos. En los años veinte, cuando coinciden en París Picasso, Juan Gris, María Blanchard, Julio González, Pablo Gargallo, y en otro momento con Dalí y Miró; y luego toda la generación del 27, con Francisco Bores y compañía; durante el propio franquismo, con la eclosión del grupo Dau al Set en Barcelona y El Paso en Madrid; luego los vascos como Oteiza y Chillida; Barceló en los ochenta…

Curiosamente, el arte contemporáneo recibe en España un gran apoyo por parte del régimen franquista.

Es verdad. Aquello fue una operación muy inteligente ideada por un sevillano, Luis González Robles, un hombre de un carácter muy endemoniado, ayudado al principio por otro sevillano, José María Moreno Galván, luego miembro del Partido Comunista y fenomenal crítico que podía haber sido poeta si hubiera querido por lo bien que escribía sobre arte. González Robles convirtió el arte contemporáneo español en una vía más de propaganda del régimen de Franco. No obstante, hay que decir también que muchos artistas jugaron a este juego, que de algún modo empieza un poco antes, en 1951, con la celebración de la primera Bienal Hispanoamericana de Madrid. Hubo entonces en México y París contrabienales organizadas por los artistas españoles en el exilio. Pero, claro, quienes consiguieron una verdadera proyección internacional fueron los que expusieron en Madrid. Más tarde, alrededor de 1960, se produjo cierta ruptura entre el régimen y aquellos artistas. En todo caso, lo que no creo que haya que hacer, como sí ha hecho algún crítico norteamericano, es afirmar que el arte de estos artistas fue un producto cultural franquista. ¿Que era un arte utilizado y enseñado por el franquismo? De acuerdo. Pero yo no creo que eso altere el hecho de que la mayoría de aquellas obras fueron de meditación cuando no directamente de denuncia. Son obras además que han aguantado el paso del tiempo, y ese es el único juicio que se debería hacer sobre ellas.

¿Es el arte siempre político?

No. Es más, yo no creo que mucho arte sea político. En los extremos de las vanguardias siempre hubo la tentación de hacer política a través del arte, desde fascistas como Pound o Céline, a comunistas como Alberti o Arconada. Pero la política en esa zona de confrontación siempre ha producido enormes desastres. En el fondo, la mayoría de los creadores se buscan a sí mismos en el arte, más allá de la política. Yo, que viví la Transición desde el balcón de la extrema izquierda, me he ido con el tiempo moviendo hacia zonas mucho más templadas, hasta el punto de que ahora me empeño en definirme como de extremo centro, que seguramente sea una figura retórica. Durante la Transición, por más que ahora esté tan denostada, hubo una gran capacidad de encuentro y diálogo. Santiago Carrillo fue quien acuñó el término de «reconciliación nacional», que es algo que entre todos se llevó a la práctica.

En este sentido, reconozco que tengo nostalgia de la Transición, y discuto mucho sobre esto con gente más joven, porque yo reconozco que me convertí tarde a esta visión calmada de las cosas. Leí el libro que escribió el siempre polémico Gregorio Morán sobre Adolfo Suárez, y cuando le presenté en el IVAM su libro sobre Ortega y Gasset, que era muy duro, diría que hasta injusto en muchas cosas, le confesé que yo me había convertido a Suárez gracias a lo que él había escrito. Me dijo, muy sorprendido: «¡Pero si lo hice justo para lo contrario!». Cuando uno lee los orígenes de Suárez y luego ve lo que ha sido capaz de hacer, no te queda otra que pensar que fue un genio. Lo escuché una vez, en Valencia, cuando le dieron el honoris causa por la Politécnica, y lo que decía casi te llevaba a las lágrimas, acordándose de lo que pusieron todos de su parte durante aquel proceso de reconciliación. Esa Transición imperfecta es lo mejor que hemos hecho en España en política.

Yo he tenido la inmensa suerte de dirigir las dos grandes instituciones culturales que se crearon en España durante la Transición: el museo Reina Sofía, que se crea ya durante los años ochenta; y el Instituto Cervantes, en los noventa. Digo que son instituciones de la Transición en el sentido de que ambas fueron necesarias para culminar la misma en materia cultural. El Reina Sofía era el museo que no había podido tener España durante el franquismo, y eso que ya había habido directores que habían intentado hacer cosas muy importantes. Siempre hago referencia a la labor del arquitecto José Luis Fernández del Amo, que fue quien dirigió el Museo de Arte Moderno de Madrid en los años cincuenta, y que ya entonces intentó comprar cuadros de Rothko o esculturas de Julio González. Digo intentó porque luego no pudo hacerlo, no le dejaron. Le fue además muy difícil contar con el apoyo de los artistas que vivían fuera de España, que, lógicamente, estaban en contra del régimen. Así que el Reina Sofía fue precisamente eso: el museo que permitió que los españoles pudiéramos ver a Picasso, a Miró, a Julio González, a Juan Gris o a Tàpies a un nivel importante.

Antes de dirigir el Reina Sofía dirigiste el IVAM de Valencia, con salida un tanto polémica.

Mi salida fue complicada, en efecto. Todo surgió de una decisión que se me impuso, y que desde el principio dejé claro que no la iba a aceptar. Se llevó a cabo entonces en contra de mi opinión, se metió aquella famosa escultura… En fin, no me apetece evocarlo porque fue muy tenso. Tan solo dejar constancia de que mi posición se entendió perfectamente en el mundo de la cultura. Recibí al respecto muchas muestras de solidaridad.

Hasta entonces, yo había trabajado muy bien en el IVAM, hasta que se produjo aquel episodio que determinó mi sentencia. Tras lo ocurrido estaba claro que me tenía que marchar de la institución. Había triunfado moralmente, pero luego, claro, resultaba muy difícil seguir trabajando allí. Al poco me llamó la ministra Pilar del Castillo para dirigir el Reina Sofía, así que no estuve parado ni un mes.

El equipo que tuve en Valencia fue muy bueno, tengo un gran recuerdo. Fue un museo en el que me encontré muchas líneas ya marcadas, a las cuales yo añadí alguna. Muchos creen que fui yo quien se inventó lo de la presencia de papeles, de materiales impresos, en el museo. «Claro, como a ti te gusta mucho el Rastro, has metido el Rastro en el museo», me decían. Pero aquello lo había creado Vicente Todolí, que fue el alma del museo. Él fue quien decidió que un museo tenía también que tener los libros futuristas, los libros constructivistas rusos y los libros checos, y yo continué con esa línea incidiendo más en el campo español. Añadí entonces a todos los tipógrafos españoles de vanguardia de los años veinte y treinta: Luis Seoane, Mauricio Amster, Enric Crous-Vidal… Ya habían expuesto en el museo Allan McCollum, Sigmar Polke, Campano, y yo metí a Alex Katz, a Helmut Federle, a Juan Antonio Aguirre, a Dis Berlin, a gente con otras aperturas.

En el IVAM promoví una exposición sobre Erik Satie, que es la mayor que se ha hecho sobre él y es de la que estoy más orgulloso de todas en las que he participado, de las que me he encargado o he comisariado. Es mi joya de la corona. Se la encargué a una italiana, Ornella Volta, que tiene ahora noventa años. Tiene un libro titulado El vampiro, sobre el surrealismo, pero después todo lo demás que ha publicado es sobre Satie. Es la persona que más sabe de Satie del mundo. Es algo prodigioso. Se sabe su vida al día. Ha publicado su correspondencia completa, más de mil páginas de cartas. Son deliciosas. Como no tiene hijos, los archivos que ha ido recopilando sobre Satie, toda su colección privada, los ha donado al IMEC.

En el IVAM hice también una gran exposición de objetos surrealistas, que la comisarió uno de mis grandes colaboradores: Carlos Pérez. Fue como mi hermano mayor. Falleció el pobre cuando todavía tenía muchas cosas que decir. Me hizo también una exposición enorme sobre infancia y arte moderno. Una maravilla. El IVAM permitía experimentar muchísimo y tengo muy buenos recuerdos de mi paso por allí, excepto de mi final, claro.

¿Suele ser difícil trabajar con políticos?

Para mí no. Yo solo me puedo quejar de aquel episodio. En el Reina Sofía estuve cuatro años y mi final se debió a un mero cambio de política. Es verdad que la manera que tuvo de llegar la ministra Calvo no fue… Bueno, en la hemeroteca está lo que dije, tampoco quiero hacer sangre con este asunto. Pero hasta entonces a mí se me dio total libertad. Lo principal es que un político te dé su confianza. Luego tú puedes defraudar esa confianza, y entonces el político tiene derecho a decir: «No cumples las expectativas que yo tenía para este puesto», y quitarte de allí. Pero en el Reina Sofía yo pude desarrollar mi línea de trabajo.

Aun así, el Reina Sofía es un centro muy distinto del IVAM. En mi época, además, tenía mucha menos autonomía que ahora. Me refiero a nivel de personal. Yo no podía prácticamente nombrar a nadie, cosa que ya no pasa. Carlos Pérez fue también quien me acompañó en esta aventura. Hicimos juntos aquella enorme exposición sobre Gómez de la Serna. Luego él hizo una sobre el cartelismo francés de los años veinte y treinta. Hicimos varias exposiciones de arquitectura: una de Gaudí, otra de Jean Nouvel. Hice también un programa muy sistemático de exposiciones españolas, sobre José Gutiérrez Solana, Ramón Gaya, Caneja, Vázquez Díaz, Alberto… Fui yo quien plantó allí la reproducción de su famosa escultura El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella, con el acuerdo de su viuda y su hijo. Creo que es hermoso que el tótem de Alberto esté de nuevo protegiendo el Guernica, como ya hizo en la Exposición Internacional de París de 1937, cuando ambas obras se estrenaron.

Con todo, hubo gente que me acusó de descuidar el arte contemporáneo durante mi estancia en el Reina Sofía. Uno de los más beligerantes fue precisamente Luis Gordillo. Tuvimos incluso un pequeño rifirrafe en prensa. Yo tuve de subdirector a Enrique Juncosa, y entre los dos expusimos a Andreas Gursky, a Axel Hütte, a Pablo Siquier, a Guillermo Kuitca, a Francis Alÿs… que son nombres absolutamente contemporáneos.

![]()

¿Hasta qué punto la cultura debe depender de los presupuestos públicos?

Hay que pedir dinero, por supuesto, pero moderadamente. El mundo de lo privado en cultura es muy importante, obviamente. Nada más hay que pensar en las galerías, las editoriales, las productoras de discos… Todo eso es fundamental, pero yo creo que su acción se tiene que combinar con una atención pública. Los museos son un deber que tiene el Estado de coleccionar la excelencia. Los conservatorios de música, las salas de exposiciones que dependen de la Administración pública, todo eso es absolutamente necesario mantenerlo, y existe además una clara conciencia de ello a nivel político. La cultura de calidad cuesta dinero.

Para cultura tenemos este año en el Instituto Cervantes un presupuesto de tres millones de euros, que supone un aumento del diez por ciento con respecto al año anterior. No es un presupuesto desorbitado, pero tampoco es una migaja. Bien administrado, se pueden hacer con él grandes cosas. Observo también una muy buena disposición por parte de las instituciones privadas, a las que podemos y debemos implicar en algunos de nuestros proyectos, más que nada para que al Cervantes no se le exijan luego imposibles. Muchas de estas instituciones privadas no quieren ganar dinero, sino ayudar a que el Cervantes muestre sus obras por el mundo, lo que para ellos implica también un retorno.

¿No está el arte contemporáneo muy alejado del hombre común?

Hay formas de arte que están cada vez más conectadas con la vida cotidiana, léase aquí la fotografía. Su principal atractivo radica en que es una expresión muchas veces de la cotidianeidad contemporánea. Me interesa de hecho enormemente la relación del fotógrafo con la ciudad, la figura del fotógrafo-peatón. Hice una exposición en el Círculo de Bellas Artes sobre Josef Sudek, que es el peatón por excelencia de Praga. Es el hombre que mejor expresa el alma de su ciudad. Lo mismo podría decir de Brassaï en París o de Stieglitz en Nueva York, en ese Nueva York de los primeros rascacielos. De Stieglitz promoví una exposición en el Reina Sofía en colaboración con el Museo de Orsay de París. Ahora, por ejemplo, se ha descubierto la obra de esta fotógrafa Vivian Maier, que está en todas partes. A la gente lo que le ha atraído de ella es que es como si fuera tu tía, que hace fotos [risas]. Habría que añadir aquí también a Horacio Coppola y su fascinante Buenos Aires, a quien le programé en el IVAM su primera exposición europea.

Yo mismo he dialogado, desde esa perspectiva, con dos fotógrafos. Uno es Bernard Plossu, del que comisarié una gran exposición para el IVAM. En el catálogo, usé la fórmula, muy querida por mí, del diccionario. Sobre Plossu he escrito varios textos críticos. Con él publiqué un libro de entrevistas e hice un libro titulado Nord-Sud, en homenaje al nombre primitivo de la primera línea de metro de París, retomado por Pierre Reverdy como título de su gran revista. Para ese libro elegí treinta fotos y con ellas compuse otros tantos poemas. En la edición de mi poesía reunida por parte de La Veleta, logré convencer a Andrés Trapiello para que fueran las fotos al lado de los poemas, ya que sin ellas quedarían incompletos. La segunda vez que he hecho una colaboración de esta intensidad fue con el fotógrafo José Manuel Ballester. Nuestro libro, recientemente aparecido, se titula Fervor da metrópole, y gira sobre la ciudad de Sâo Paulo. Es una obra fruto de deambulaciones compartidas por esa urbe laberíntica, en la que buscábamos sobre todo los grandes hitos de su arquitectura moderna, incluido obviamente Oscar Niemeyer. A veces se me escapa decir «fotografiamos», y no, obviamente, yo de las fotos no fui más que el guionista, el autor del listado inicial de cosas que había que incluir. Otras, como pasa siempre, surgieron sobre la marcha. Luego escribí un texto, una suerte de diario de nuestra deriva urbana, para el que concité muchas sombras del pasado, como los maravillosos poetas Mário de Andrade, Luís Aranha, Oswald de Andrade o la pintora Tarsila do Amaral, sobre la que he hecho una exposición para la Fundación Juan March.

¿Es el arte contemporáneo elitista?

Elitista es una palabra peyorativa, pero sí, el arte contemporáneo ha sido casi siempre elitista, quizás salvo en los tiempos de grandes convulsiones, donde el arte ha sido un arte de masas. Mayakovski organizó un concierto de barcos utilizando las sirenas a modo de instrumentos. Pero el arte, evidentemente, es más de torre de marfil, es más «para la inmensa minoría», que diría Juan Ramón Jiménez. De todos modos, a Paul Klee, por ejemplo, le bastan una cuartilla o un folio para crear un castillo encantado con unos peces que salen del lago y un bosque.

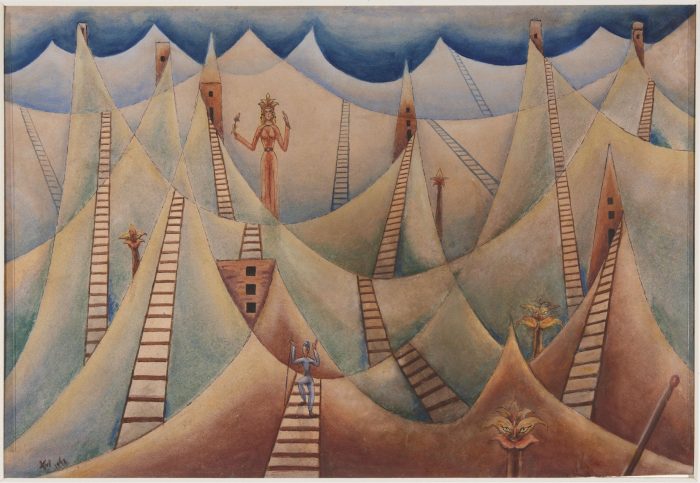

Si pensamos en el surrealismo, diríamos que se trata de un arte muy convulso con fuertes implicaciones políticas, pues muchos de sus artistas militaron en el partido comunista. Curiosamente, el arte surrealista que a mí más me gusta es el más aburrido, aparentemente. Las Landas de Yves Tanguy, esos paisajes que le vienen de sus raíces bretonas, ese paisaje que llevaba en la cabeza, pues lo pintó cuando estaba en Estados Unidos, es un paisaje interior. Tanguy es en ese sentido un pintor monótono, y siempre que uso este término tengo que añadir «en el buen sentido» [risas]. Más de un galerista me ha sugerido quitar el adjetivo cuando lo utilizo en mis textos, pero yo lo uso como elogio. Los grandes pintores monótonos son para mí los pintores de botellas, de flores, de aquello que ven por la ventana.

¿Puede el arte popular ser de vanguardia?

En el siglo XX hay mucho arte popular detrás de la vanguardia. La poesía del 27 se nutre del folclore. El flamenco es un claro ejemplo. Vicente Escudero fue un bailarín de vanguardia. En París hacía espectáculos con máquinas y ventiladores. Tiene un cartel hecho por Van Dongen. Era muy amigo de Miró, de Picabia. Él mismo pintaba. Le gustaba mucho a Ángel González García. El otro día vi, casualmente, un Vicente Escudero en Granada, en el escaparate de un anticuario amigo.

Entonces, no eres de los que piensa, como Luis de Pablo, que los Beatles y los Rolling Stones son lo peor que le ha pasado al mundo de la música.

Para nada. Yo he sido de hecho muy de los Stones. Escucho poco rock últimamente, pero tuve mi época. Luis de Pablo, al cual aprecio muchísimo, porque es un gran músico y una persona enormemente culta, tiene opiniones con las que se puede estar de acuerdo o no, y con esa opinión no estoy de acuerdo. Es más, a Luis tampoco le gusta Erik Satie [risas]. Le honra, eso sí, que una vez me invitó a dar una conferencia en el Centro de Música Contemporánea, cuando él dirigía la institución, y me propuso hacer algo sobre música electrónica, pero yo le dije que quería hablar de Satie. Ahí fue cuando me confesó que no le gustaba. A Pierre Boulez le ocurría lo mismo, al igual que a Cristóbal Halffter. Yo creo que esta generación encuentra demasiado sencilla la música de Satie. El caso es que al final convencí a Luis de Pablo para que me dejara hablar de Satie y su relación con la literatura, sobre el tránsito del simbolismo al dadá, y cuando terminé se me acercó y me dijo: «Sigue sin gustarme, pero la conferencia ha sido espléndida» [risas].

Gracias a Satie empecé a interesarme por la música del siglo XX, sobre todo a través de sus discípulos. Tengo partituras de muchos de ellos. No sé leerlas, pero las colecciono. Es un tema que me apasiona. Así fue como acabé interesándome por la figura de Morton Feldman, a quien le hice una exposición, como comisario, en el Museo de Arte Moderno de Dublín, cuando Enrique Juncosa lo dirigía. Esa exposición, que giraba e torno a la relación de Feldman y las artes plásticas, es la más cara en la que yo he participado. Se tuvo que aplazar un año porque no encontraban fondos para hacerla. Al final conseguimos recopilar cuadros importantes de todos los pintores amigos en los que Feldman se había inspirado para componer su música: Rothko, Guston, Pollock, De Kooning… y luego en las salas sonaba su música de fondo. Teníamos también una colección de alfombras del Medio Oriente, que Feldman coleccionaba y sobre las que se inspiraba igualmente para componer. Hicimos conciertos. Fue impresionante.

![]()

¿Cuál dirías que es el artista español contemporáneo más sobrevalorado?

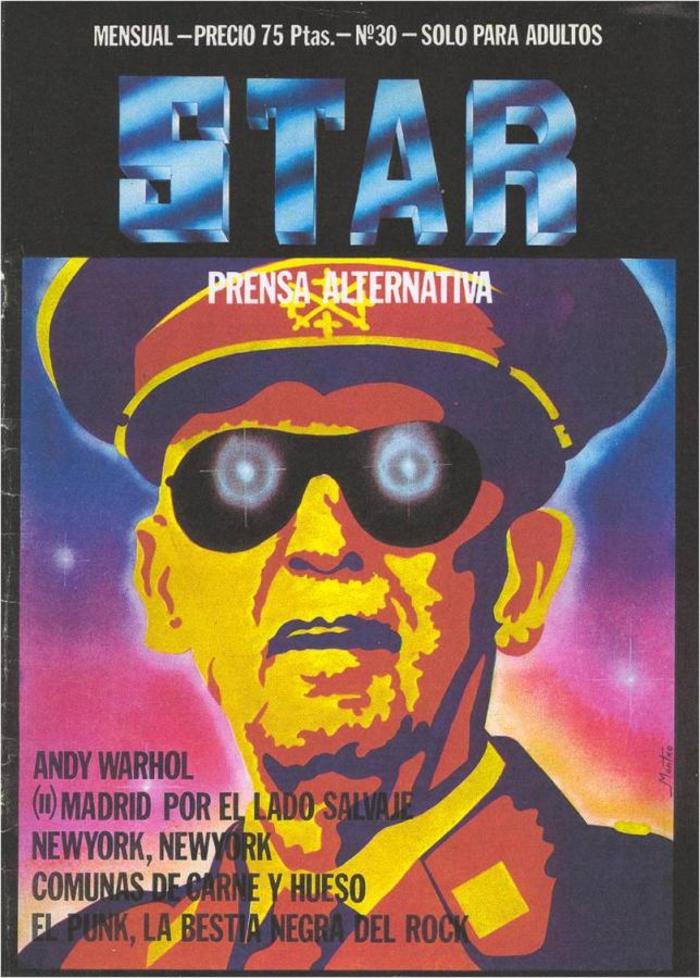

¡Uy! ¿Español? ¡Que tengo un cargo! [risas]. Te digo mejor uno extranjero: encuentro excesivamente valorado el tipo de artista que representa Jeff Koons. Aquí influye una cuestión de gustos personales, no te digo que no, pero incluso más atrás, siendo aquí más arriesgado decirlo, considero también hipervalorado a Andy Warhol. A Warhol lo vi pasar cuando hizo la exposición aquella famosa en Madrid. Lo que más me divirtió de ese día fue la foto que le hizo Luis Pérez-Mínguez con Maruja Mallo. A mí ya entonces no me interesaba especialmente. He discutido mucho con grandes valedores de Warhol como icono, como por ejemplo José Luis Brea, que siempre fue muy warholiano, o Estrella de Diego. Lo mismo me pasa con Marcel Duchamp. De mi generación había algunos que eran fanáticos totales de Duchamp, como Carlos Alcolea o Nacho Criado. Pero esa tradición artística no es mi «taza de té», como dirían los ingleses.

¿Y el más infravalorado?

En general, tengo tendencia a mirar a los artistas más silenciosos, más retrospectivos y meditativos, en la onda de Rothko, para entendernos. Rothko no es que esté infravalorado, ni mucho menos, pero para mí es uno de los máximos. En esa misma línea no es todo lo conocido que debiera Helmut Federle, un pintor suizo que vive en Viena. Federle empezó con dibujos de montañas suizas, y luego poco a poco empezó a hacer una pintura cada vez más abstracta, geométrica, pero muy espiritual, muy intensa. Los tres grandes cuadros que hay suyos en España los he comprado yo. Uno está en el Reina Sofía, aunque no está expuesto ahora mismo; el otro lo compré para el IVAM, donde como te dije le hice una exposición; y el tercero lo compré para Bancaja, para la cual soy asesor. En Bancaja enseñé, en otra exposición que le dediqué, su trastienda, donde se pudo ver el arte de otros artistas que Federle colecciona, su gusto por el mundo de la teosofía, los muchos kimonos japoneses que tiene así como telas norteamericanas del Oeste. Ha viajado mucho por Perú y Bolivia, ha vivido en Nuevo México. Me parece uno de los pintores más infravalorados que hay ahora mismo.

El otro gran «mal valorado» sería, para mí, Alex Katz. Me encanta. Ahora tiene noventa años. En el IVAM, como ya te dije, le hice también una exposición, que yo mismo comisarié. Me acuerdo de que cuando me fui del IVAM se publicó un artículo en El País por dos historiadores, Manuel Menéndez y Enrique Selva, que dijeron que las dos exposiciones más mías habían sido la de Federle y la de Katz. Me pareció muy acertado ese comentario. Yo escribí luego un artículo hablando sobre ambos artistas, relacionado sus obras, pero a Federle, que es muy ortodoxo, no le hizo gracia la comparación [risas]. A Katz le volví a dedicar una exposición en el IMMA de Dublín.

Al final no me has dicho ningún nombre español.

Es verdad. En España he escuchado también voces que hablan en voz baja, que no son vehementes. Me gusta mucho la pintura de Cristino de Vera, que es muy zurbaranesco. Cuando lo expuse en el monasterio de Silos, el guardia civil de la zona me decía: «Si yo veo a este señor un día caminando hacia Silos, pienso que se va a meter a monje» [risas]. Ahora tiene ochenta y muchos años. Vive metido en su celda, en el barrio de Chamberí, con todo tapado, con una calavera, escuchando siempre música zen. Pinta sobre todo bodegones con flores secas, mujeres con velas. Su pintura es muy intensa. Me interesa esa figura.

También me interesa mucho Miguel Galano, un pintor asturiano de casas solitarias en paisajes, sobre el que he escrito una monografía hace poco. Su estilo es un poco a lo Hopper, pero más gris. Es un pintor del mar, de farolas en acantilados desiertos, de callejones del barrio de Alfama, en Lisboa. Dejé programada una exposición suya en el Cervantes de París.

Tras haber vivido fuera de España unos cuantos años, ¿crees que el arte contemporáneo español tiene la presencia que debiera?

El arte español tiene más proyección internacional de la que se dice y piensa. Los españoles tenemos a veces cierta tendencia a autoflagelarnos. Tenemos un cierto número de artistas españoles que han estado bastante presentes en el mapa internacional del arte. Juan Navarro Baldeweg, como arquitecto, es muy conocido, y como pintor ha expuesto en Nueva York, al igual que Gordillo. Santiago Sierra no es mi favorito, pero es un señor que está exponiendo en grandes museos de fuera. Uslé está muy presente, y Barceló para qué decir. Jaume Plensa igual. Susana Solano tuvo grandes momentos. José María Sicilia está también muy presente en París y Nueva York. Cristina Iglesias, Juan Muñoz… Ya llevamos unos cuantos nombres, ¿no? Y no son nombres que se hayan caído. Por supuesto, en las ferias internacionales no son los que más se ven, pero en casi todas ellas hay alguna pieza de varios de estos artistas. Así que yo no soy tan pesimista. Creo que, comparativamente, no tenemos muchos menos artistas en el circuito internacional que, por ejemplo, Francia, que es un circuito que conozco bien, pues para algo estuve viviendo en París casi cinco años.

Te reconozco que para mí ha sido muy importante poder vivir en mi ciudad natal, de la cual me fui con tan solo tres años de edad, y estar al frente del Cervantes, defendiendo el español, la cultura española y la iberoamericana. En el centro acogimos a Vargas Llosa, a Jorge Edwards —cuando llegué todavía era embajador de Chile allá—, al recientemente desaparecido Juan Goytisolo, a Aurora Bernárdez (la viuda de Cortázar), a Rosa Torres Pardo con Luis García Montero, a Barceló, a Antonio López —con el cual hicimos un taller—, a Fernando Colomo o a David Trueba, a hispanistas franceses, al recordado Yves Bonnefoy, a Jean Clair, congresos sobre Juan Benet o sobre Sarduy, y así sucesivamente, incluida la atención a la vieja emigración, así como al mundo judeoespañol. Luego, como todo director de centro debe hacer, me busqué la vida para encontrar patrocinios y conseguí montar exposiciones bastante importantes sobre Juan Gris, Mompó, Cortázar o sobre la biblioteca de Juan Negrín. Aquellas fueron exposiciones hechas en París y para París.

Mi vivencia allí, en algún momento, se condensará en algún proyecto literario. Hemos sido, y aquí hablo en plural, muy felices en París, y viajando desde ahí a Chartres, a Nantes, a Aix, a Metz, a Nancy, a Périgueux, a Perpiñán y mis veranos de antaño… Mi biblioteca, por otro lado, ha crecido mucho, gracias sobre todo a las expediciones sabatinas al mercado de las pulgas de la Porte de Vanves y al vecino Marché Brancion del parque Brassens, uno de los mejores paraísos de papel del mundo.

De todos modos, creo que París no ha sido tu primera experiencia fuera de España.

Cierto. En 1984, Carmen Giménez me encargó desde el Ministerio de Cultura, en colaboración con el Ministerio de Exteriores, una exposición española para circular por varios países del Pacto de Varsovia. Se inauguró en Atenas, con Melina Mercuri, que era entonces la ministra de cultura griega. Luego se suponía que la exposición iba a ir a Italia, pero finalmente se llevó a Belgrado, de ahí a Sarajevo y de ahí a Varsovia, donde conocí, delante de uno de los cuadros de Miró que integraban la muestra, a Monika, mi mujer, que entonces no me hizo ningún caso [risas]. A los dos meses volví y nos casamos a comienzos de 1985. Descubrí por el camino esa maravilla absoluta que es Cracovia. Carmen Giménez siempre dice que fue ella quien «nos casó». La exposición siguió su rumbo, ya no recuerdo en qué orden exacto, pero pasó por tres ciudades austriacas (Innsbruck, Graz, Klagenfurt), Budapest, Sofía, Berlín Este y Praga, el último capítulo y único que no viví en directo porque no pude acudir.

La exposición fue como un cursillo acelerado sobre la otra Europa, entonces todavía muy cerrada. Para que te hagas una idea: cuando llegué a Varsovia gobernaba todavía Jaruzelski y había ley marcial. Esa misma semana mataron al padre Popiełuszko. Fue en la misma semana en que murieron, en París, Michaux y Truffaut. Recuerdo perfectamente estar en el avión que me devolvía a Occidente, leer esta doble noticia en portada del diario Le Monde. Hay muchas huellas de todo esto en mi diario La ronda de los días, y en mi último poemario, Praga, con el que, según mi mujer, aprobé mi examen de eslavismo.

Al hilo de tu nombramiento como director del Instituto Cervantes, ¿te han salido muchos amigos nuevos que no recordabas tener?

[Risas] Sí, muchos. Algunos eran amigos de verdad, buenos amigos incluso, pero de otros no tenía yo constancia de nuestra amistad. Las plazas, por desgracia, son las que hay. Así es la vida.

![]()